特許の【解答が見える暗記カード】で知識定着度が大幅にアップ!

覚えられるって、気持ちいい!

スマホ版: 音声で伝える・学習する。

特許の【解答が見える暗記カード】で知識定着度が大幅にアップ! 覚えられるって、気持ちいい!

|

問題と解答を同時に見て覚える暗記まるカードは、

従来のカードを超える成果!

|

目次

----------【1】市販のカードとの違い-----------

違い(1/6):問題を見ながら、その解答が書ける。

違いは一目でわかります。ぜひご自身の目で確かめてください。

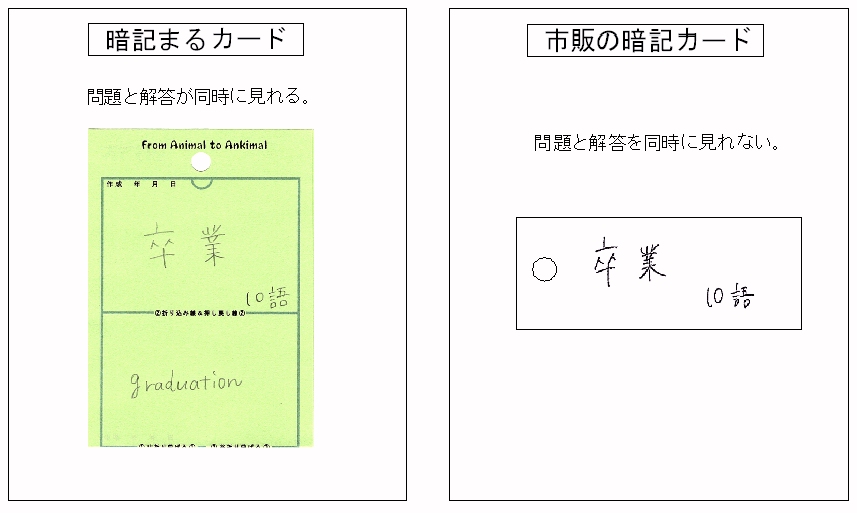

暗記まるカード ⇔ 市販の暗記カード 市販のカードでは、『問題と解答を同時に確認し、関連付けて覚える』ことができません。 そのため、『覚えた後の確認』には適していますが、『これから書いて覚える』段階には不向きです。 暗記まるカードの場合、書き込む時のミスも、まず無いです。 書き終えた後、問題と解答を同時に見て確認できるからです。 ------------------------------------------------- 違い(2/6):問題と解答を同時に見て覚える。その後、テスト。 問題と解答が同時に見れるので、無駄がなく、確実に覚えられる。 何枚かのカードに問題と答えを書いても、

最初はほとんど覚えておらず、思い出せないのが普通です。

市販の暗記カードは、答えを見るたびに裏返す必要があり、

暗記には意外と不向きです。

-------------------------------------------------

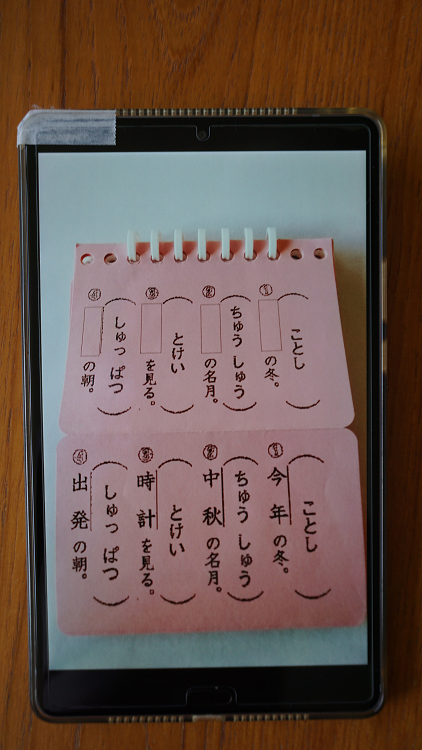

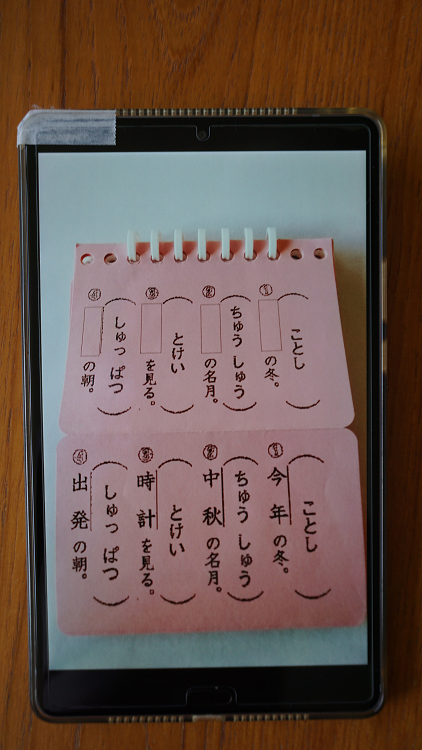

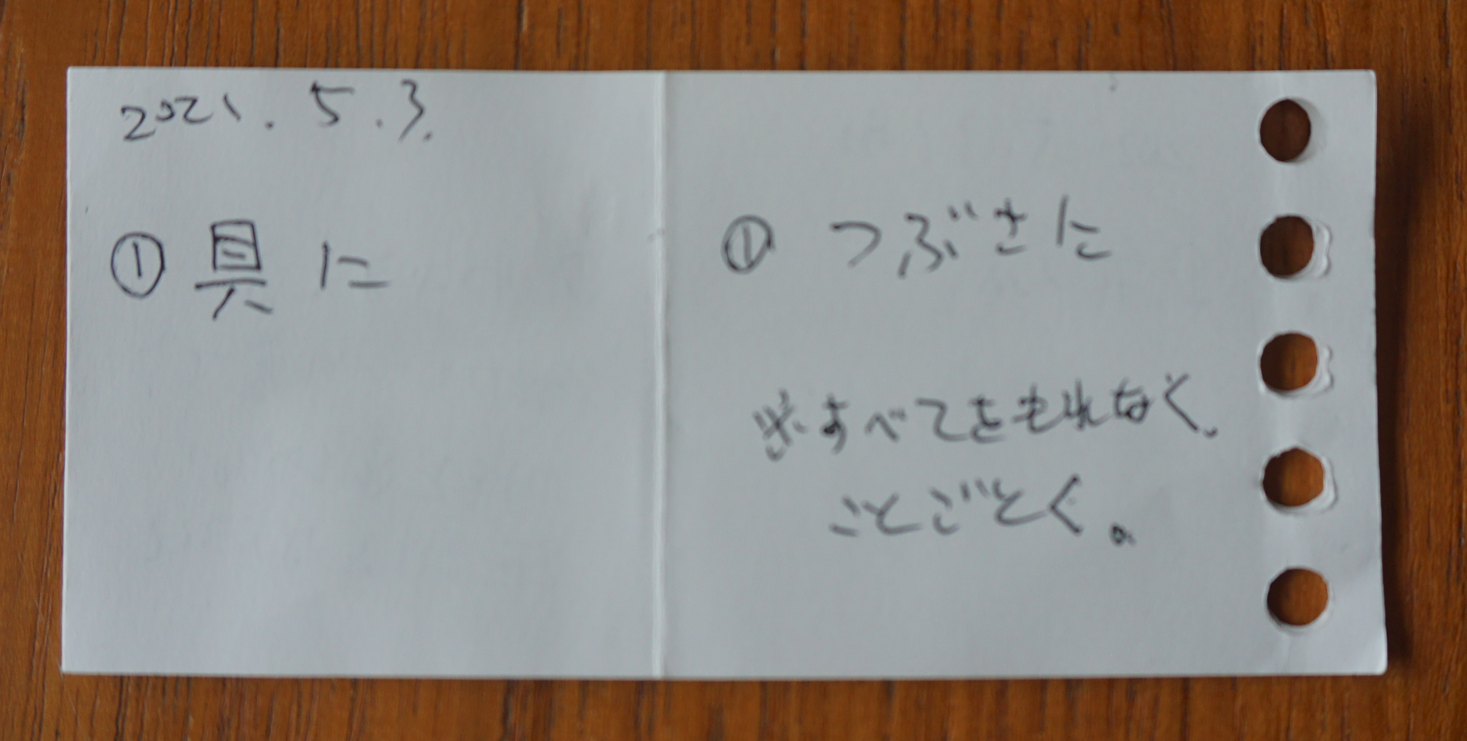

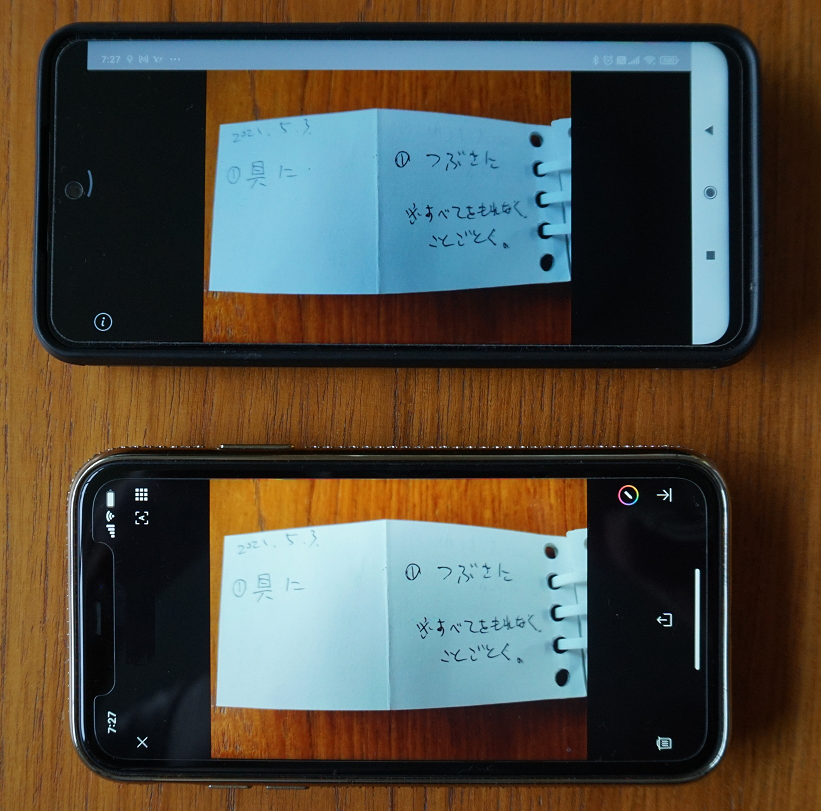

------------------------------------------------- ☆ 下記の2種類のカードで、得点差が出ました ☆ ☆ 見た瞬間、違いがわかります ☆ 〚これから覚える〛+〚覚えた後の確認〛 〚覚えた後の確認〛 ☟これ☟ ☟こっち☟ 👆👆👆 10分で、3.7点の得点差 👆👆👆 ------------------------------------------------- 違い(3/6):問題と解答をリンクできる。 思い出す時の目印になる。 ------------------------------------------------- 違い(4/6):解答の裏写りがない。ボールペンが使える。 問題と解答が、表裏ではなく、上下か左右になる。 裏写りが有ったとしても、別の問題と解答になる。 ------------------------------------------------- 違い(5/6):撮ってすぐ使える、スマホ暗記カード。 ☆ アナログとデジタルの融合 ☆ ☆ 問題と解答を同時に表示できる機能の応用 ☆ 問題と解答を同一紙面上に表示した状態を、スマホのカメラで撮る。 デジタル化するカードは、より難解なものに厳選し、 難しい問題だけをスマホに保存。

撮るだけだから超ラク!

電車待ちやトイレの時間も、暗記タイムに早変わり。

カードの枚数も内容もスマホでパッと確認できて、

勉強がスマートに進みます!

難しいカードだけをスマホに集めて、内容もすぐ確認できるからムダがない。 ------------------------------------------------- 違い(6/6):使い終えたカードは、保管カード紙束内で管理する。 カード作成日順に、バインダーや保管カード紙束内に綴り保管する。 学びの記録が、いつか人生の宝物に。カードの紙束は、あなたの成長の足跡です。

------------------【2】特許-------------------- (1/3)特許『暗記まるカード①』 【W字に折り畳む所を、線で表示】 ------------------------------------------------- (2/3)特許『暗記まるカード②』 【W字に折り畳む所を、切り欠きで表示】 ------------------------------------------------- (3/3)特許『暗記まるカード③』 【W字に折り畳む所を、折り目線で表示】 ------------------【3】使用法------------------ (1/7)先ずは、カードを取り出す、2つの方法を知る。 ①暗記まるカード束より、カード紙を取り出す方法。 (1)暗記まるカード束を片手で持ち、表表紙を裏返します。

(2)親指以外の指が、自然と両表紙の間に入ります。

(3)人差し指だけを両表紙の間に残し、親指と他の指で表紙を押し込みます。

(4)このとき、人差し指がテコの役割を果たし、リングが開きます。

(5)開いたリングから、目的のカード紙を取り出します。

※ カード紙を素早く脱着する方法と、その使い方が分かります ※ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ポイント ②補充用カード紙束を用意し、カード紙を取り出す方法。 折り曲げ線に沿ってカード紙を折り、折り目をつけて使用します。 (1)折り目が見えにくい場合は、以下の点に注意してください。 ポイント:リング穴を塞がないように注意しながら、折り目をしっかりつけます。 (2)折り目を境に、問題と解答を左右または上下に配置します。 (3) この折り目を、問題と解答の境界線として活用し、カード紙として使用します。 【 カード紙に折り目線を付ける時の流れ図 】 【重要】折り目線が付いているカード紙は、上記作業は不要です。【重要】 ------------------------------------------------- (2/7)次に、カード紙の特徴を知る。 ①暗記まるカードのカード紙は、下記の流れ図のように、 4枚のカードが連結され、1枚のカード紙となっております。 ②通常は、1枚目と2枚目に相当する表面のみに書き込み、 3枚目と4枚目に相当する裏面は、後日、表面の復習を兼ねて書き込みます。 =============================================== 【 問題と解答を同一紙面上に表示できる、暗記まるカード紙になるまでの流れ図 】 『■問題』と『●解答』は、折り目線を境とし、左右(又は、上下)に書く。 問題は、〚表側⇒左側〛 解答は、〚裏側⇒右側〛 =============================================== ------------------------------------------------- (3/7)A=問題部が左か上、解答部が右か下となる方か、B=穴の開いている所を表裏とも常に問題部として用いるかを決める。 【 基本的に、AもBも、問題と解答が、左右か上下になる。 】

(1)問題と解答が、『左右』に位置するように用いる場合。 ①まず、カード紙をW字ではなく、V字形に折られた状態にします。 ②作成する日付を書き込みます。 これは、後日、記憶として定着しているかの確認時に用いる為です。 ③次に、問題を日付の下側に書き込みます。 問題は、書き込む前に、書き込む場所と字の大きさを決めるます。 ④最後に、解答を書き込みます。 解答を書き込む時、解答のヒント、解説も書くことを推奨します。 ➄通常、カード紙の表面に、2つの問題と解答を書きます。 カード紙の表面が既に使用されている場合、裏面に書きます。 ⑥問題と解答のポイントとなる所に印を付け、それらを線で結と、 思い出す時の目印となり、記憶として定着する効果が増します。 解答側には、解答のヒント、解説も書くことを推奨します。 【 下記のカード紙は、既にV字形に折られた状態 】 【 問題と解答が『左・右』となる流れ図 】 ☆カードに書くものは、覚えにくいものに絞る☆ (2)問題と解答が、『上下』に位置するように用いる場合。 ①まず、カード紙をV字形に折られた状態にします。 ②作成する日付を書き込みます。 これは、後日、記憶として定着しているかの確認時に用いる為です。 ③次に、問題を日付の下側に書き込みます。 問題は、書き込む前に、書き込む場所と字の大きさを決めるます。 ④最後に、解答を書き込みます。 解答を書き込む時、解答のヒント、解説も書くことを推奨します。 ➄通常、カード紙の表面に、2つの問題と解答を書きます。 カード紙の表面が既に使用されている場合、裏面に書きます。 ⑥問題と解答のポイントとなる所に印を付け、それらを線で結と、 思い出す時の目印となり、記憶として定着する効果が増します。 解答側には、解答のヒント、解説も書くことを推奨します。 【 下記のカード紙は、既にV字形に折られた状態 】 【 問題と解答が『上・下』となる流れ図 】 ☆カードに書くものは、覚えにくいものに絞る☆ 【注意】問題と解答を書き込む時、作成年月日は必ず書くこと。 ------------------------------------------------- (4/7)覚えにくいカードは、スマホに撮り込み暗記する。 ①覚えにくいカードは、より多くの暗記の繰り返しが必要です。 スマホに撮り込み、デジタル化すれば、暗記する機会が増えます。 ②カードでは、繰り返し暗記がやりにくい場所、場合が有ります。 カード紙をデジタル化しておけば、時と場所を選びません。 ※場所を選ばないスマホ暗記は、隙間時間に最適です。 ③カード紙はアナログで、スマホで暗記はデジタルです。 アナログとデジタルとでは、見る視点や、使い勝手が異なります。 ※アナログとデジタルを交互に用いると、シナジー効果により、 知識としての定着率がアップする傾向が有ります。 【 アナログ 】 ⇔ 【 デジタル 】 ④仲間とみんなで手分けして、問題と解答をカード紙に書き込み、 書いたものを写真に撮ってデジタル化し、みんなで共有します。 覚えにくいものは、各自で、デジタルよりカード紙に書き写し、 知識として定着するまで、各自で暗記を繰り返します。 ※この方法は、ゲーム感覚で『競争しながら覚えていくメリット』が有ります。 【 暗記まるカードは、カード紙に誰かが『問題と解答』を手書きし、 】 【 『撮る』だけで、素早く『みんなで共有できる暗記ツール』です。 】 ☆☆ 今後は、『スマホで共有・脳を鍛え続ける』が当たり前の時代となります ☆☆ ------------------------------------------------- (5/7)覚えたカード紙は、V字をW字に折ってテスト。 ①まず、カード紙がV字に折られた状態で、書き込まれた問題と解答 を同時に見て、問題と解答をしっかりと覚えます。 覚えたら、上下か、左右に位置する、別の問題と解答に移ります。 ②2つの問題と解答を覚えたら、下記の流れ図のように、V字に折ら れたカード紙を、W字に折り込み、別のカード紙に移ります。 ③①と②を全て覚えたら、W字に折られたカード紙の各問題を見て、 各解答を覚えているか、確認します。 覚えていたら、次の問題のカード紙に移ります。 ④覚えていない場合、W字に折られたカード紙をV字に戻し、問題と 解答を同一紙面上に表示し、解答を確認し、次の問題に移ります。 ➄W字に折られた状態で、全ての解答が答えられるようになるまで、 V字とW字とで、暗記の繰り返しをします。 ⑥覚えた後の暗記の繰り返しは、数時間後とか、別の日に行います。 表面と裏面の両方を完全に覚えたものは、保管カード紙束に移します。 保管カード紙束に移した後も、定期的に、知識定着の確認はします。 ------------------------------------------------- 〚 V字 〛問題と解答を同一紙面上に表示する〚 V字 〛 〚 W字 〛カード形式になって、テストをする〚 W字 〛 V字の状態で、問題と解答を同時に見て覚える。 覚えたら、W字に折り込み、定着確認テストをする。 カード紙を裏返すと、①と②の位置に、③と④が来る。 ------------------------------------------------- 問題と解答の位置関係は、表裏でなく、左右、又は、上下となります。 正面から見た図 ⇔ 横から見た図 定着するまで、何日かに分散し、暗記を繰り返します。 ------------------------------------------------- 覚え続ける為に、4枚のカードが連結され、1枚のカード紙となっております。 ------------------------------------------------- 拡大した流れ図(1) ↓問題と解答を同時に見て覚えたら、W字のカード形式で定着テストをする流れ図。↓ 『問答を見て覚える ⇔ テスト』は、『より覚える』ことが分かりました。 ------------------------------------------------- 拡大した流れ図(2) ↓V字のカード紙を、指で押し込み、W字のカード紙にする流れ図。↓ ------------------------------------------------- 拡大した問題と解答を同一紙面上に表示した静止画(1) ↓問題と解答を同時に表示し、見て覚える画面。 ↓ ------------------------------------------------- 拡大した問題を表示し、定着テストをする静止画(2) ↓W字に畳み込み、覚えているか確認する画面。↓ ------------------------------------------------- (6/7)多くのカード紙は、市販のリングでまとめることができます。

一般的な市販カードと同程度の枚数まで、しっかり綴じられます。 ------------------------------------------------- (7/7)最後に、使い終えたカード紙は、保管用のファイルにまとめておきます。 ①両面の内容を覚えたカード紙は、保管用のファイルに綴じて保管します。

持ち歩くカード紙の枚数は、できるだけ少なくするのが原則です。 そのため、ある程度覚えたカード紙は、保管用のファイルに移して整理します。 ②保管用のファイルには、科目ごとに、カードの作成日順で綴じて保管します。 綴じたカード紙は、定期的に知識が定着しているか確認するため、 作成日順で並べておくことが重要です。 保管されたカードも、時々は、知識として定着しているかの確認をしましょう。。 カードと保管カード紙束は、将来、人生の宝となります。 -----------------【4】まとめ------------------- (1/4)『なぜ、カードに問題と解答を書き込んで覚えるべきなのか。』 (2/4)『問題と解答を同時に見て覚える』の効果。 暗記まるカードの、『問題と解答を見て覚える機能』は、建築工事における『はしご』みたいなもので、 高い所に行き来する必要がある工事現場では、『はしご』無しの作業は、まず、考えられません。 建築現場と全く同じではありませんが、難関入試や資格取得にも、難しい問題や大量のデータを記憶する という高いハードルが有ります。しかし、どんなに高いハードルでも、『はしご』みたいなものを用いれ ば、意外と簡単に、しかも、素早く乗り越えることができます。 そういう意味で、暗記まるカードの『見て覚える機能』が、『はしご』に相当するものであれば幸いです。 ------------------------------------------------- ↓『はしご』や『階段』が有ると、楽に作業ができる流れ図。↓ 『解答を見て覚えるステップ』が有ると、より楽に覚えられます。 ------------------------------------------------- ☆ 市販のカードには、『問題と解答を同時に見て覚える機能』は有りません ☆ 暗記まるカード ⇔ 市販の暗記カード 市販の暗記カードを、『覚えるためのカード』と思っていませんか? 市販の各カード類は、『問題と解答を同時に表示し、覚えるまで見続けること』ができません。 よって、『覚えた後の確認』には向いてますが、肝心な『これから覚える』には向いてません。 その他、多くの理由から、暗記カードや情報カードで覚える人の数が減っているのが現状です。 ------------------------------------------------- (3/4)暗記まるカードは、暗記カードとしても、情報カードとしても使えます。 折り畳み線を無視して使えば、やや小さいですが、情報カードとしても使えます。カードサイズにより、

暗記カード、情報カード、とに別れます。 ------------------------------------------------- (4/4)使い終えたカードは、保管カード紙束内で管理。 ☆労力を費やして作成したカードは、適切に管理して保管することで、価値ある資産となります☆

そろそろ、“覚える”に集中できる暗記法へ。

>

>

(1)- 能動的な学習効果:

問題と解答を書く行為は、受動的に読むだけでは得られない「能動的な学び」を生み出します。手を動かし、頭で考えながら書くことで、脳のさまざまな領域が活性化し、記憶に定着しやすくなります。

(2)- 繰り返しの確認:

問題と解答を書いたカードは、いつでも手軽に持ち運びができ、空いた時間を活用して繰り返し復習するのに適しています。この反復練習こそが、記憶定着の鍵となります。

(3)- 体験記憶の増加:

書く行為は「体験」として記憶に残るため、ただ目で見て覚えるよりも深く印象づけられます。特に、自分の手書きは視覚的にも認識しやすく、親近感がわきやすいです。

(4)- 錯覚を防ぐ:

読むだけの学習だと、「覚えたつもり」になることが多いですが、書くことによってその錯覚を防ぎます。書くことで実際の知識の有無が明確になり、弱点を発見しやすくなります。